El poder que desborda su límite: legalidad, lenguaje y desinstitucionalización en el experimento libertario

En tiempos de crisis, las democracias no colapsan de un día para el otro. Se erosionan de manera silenciosa, se desgastan en sus formas, se vacían de contenido en nombre de una legalidad que se pretende técnica y neutral. Esa es una de las tesis centrales que atraviesa el análisis de Roberto Gargarella en su reciente artículo publicado en La Nación, en el que señala una anomalía jurídica de gravedad: la utilización sistemática del discurso presidencial como arma de agresión, estigmatización y deslegitimación pública, bajo el escudo retórico de la “libertad de expresión”.

En tiempos de crisis, las democracias no colapsan de un día para el otro. Se erosionan de manera silenciosa, se desgastan en sus formas, se vacían de contenido en nombre de una legalidad que se pretende técnica y neutral. Esa es una de las tesis centrales que atraviesa el análisis de Roberto Gargarella en su reciente artículo publicado en La Nación, en el que señala una anomalía jurídica de gravedad: la utilización sistemática del discurso presidencial como arma de agresión, estigmatización y deslegitimación pública, bajo el escudo retórico de la “libertad de expresión”.

Gargarella —jurista reconocido por su trabajo sobre constitucionalismo y democracia deliberativa— subraya que los insultos proferidos por el presidente Javier Milei no gozan, en rigor, de protección jurídica alguna. La libertad de expresión, recuerda, no ampara los discursos que buscan degradar, discriminar o anular al otro como interlocutor legítimo. La libertad de un presidente no es la misma que la de un ciudadano común, porque su palabra no se oye como una más: tiene un peso institucional que puede habilitar o desactivar violencias, legitimar prácticas y marcar el tono entero del debate público.

Este planteo —jurídicamente riguroso, políticamente claro— nos invita a pensar en un problema más vasto, que forma parte del núcleo de este megaproyecto: la relación entre poder, lenguaje y legalidad en el contexto tecnopolítico actual. ¿Qué sucede cuando la institución presidencial no solo no busca representar a toda la sociedad, sino que se define expresamente como el brazo político de una “guerra cultural”? ¿Qué pasa cuando la legitimidad no se construye mediante el respeto a las reglas institucionales sino a partir de la capacidad de polarizar, humillar o movilizar afectos extremos?

Una mutación institucional

El fenómeno Milei no puede entenderse simplemente como una excentricidad comunicacional o una crisis más de gobernabilidad. Lo que está en juego es una mutación profunda en la forma de ejercer el poder y en la propia arquitectura institucional de la democracia. Desde el corazón del Estado se produce una ruptura con las lógicas tradicionales de la autoridad republicana: la deliberación, el pluralismo, la negociación, la contención institucional de los impulsos personales.

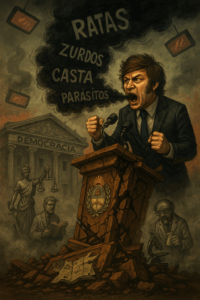

La estrategia discursiva libertaria no es accidental. Se trata de una operación deliberada que busca destruir las condiciones de posibilidad de la política democrática. No se critica al adversario: se lo deshumaniza. No se argumenta contra el disenso: se lo cancela con etiquetas estigmatizantes (“ratas”, “zurdos”, “parásitos”, “el mal”). El lenguaje se convierte así en un dispositivo de excepción: una tecnología de desinstitucionalización que erosiona la legitimidad de cualquier actor, espacio o discurso que no se subordine al marco ideológico dominante.

Legalidad sin legitimidad

En este contexto, el derecho corre el riesgo de ser reducido a su forma vacía. Se invoca la ley para justificar atropellos, se apelan a tecnicismos constitucionales mientras se pisotean los principios fundantes de la república. Gargarella lo señala con precisión: los insultos presidenciales violan normas internacionales, principios de no discriminación y obligaciones institucionales propias del cargo. Pero más allá de su ilegalidad formal, lo que revelan es una ruptura en el pacto democrático: una voluntad de gobierno que ya no se reconoce limitada por la legalidad ni responsable frente a un colectivo plural.

Esto nos enfrenta a una paradoja alarmante: un poder que, en nombre de la ley, opera contra el espíritu del derecho. Un presidente que, amparado en su legitimidad electoral, se concibe como portador exclusivo de la verdad y como único intérprete autorizado de la voluntad popular. El resto —medios, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, disidencias políticas— es “casta”, es enemigo, es obstáculo que debe ser eliminado, al menos simbólicamente.

El marco ideológico y la erosión institucional

Las cinco hipótesis que condensan la ideología libertaria, tal como las desarrollamos en este espacio, encuentran en este caso una validación práctica. La “desacreditación institucional por diseño” se manifiesta con claridad en la estrategia discursiva presidencial: destruir la confianza en los saberes expertos, en las instituciones republicanas, en los actores sociales organizados. La “normalización de la radicalidad” se expresa en la banalización del insulto, en la violencia simbólica convertida en rutina, en el desprecio institucionalizado como forma de gestión pública.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. Lo vemos en los discursos de Trump en EE.UU., de Bolsonaro en Brasil, de Bukele en El Salvador. Todos ellos comparten una misma gramática: victimización narcisista, creación de enemigos, exaltación mesiánica del líder, desprecio por las reglas y uso de las plataformas digitales como maquinaria de subjetivación afectiva. Pero el caso argentino —por su intensidad, por su velocidad, por su impacto en áreas neurálgicas como la ciencia, la educación y el sistema jurídico— constituye un laboratorio de aceleración autoritaria.

El derecho como campo de disputa

Frente a esta deriva, el derecho no puede ser un simple conjunto de normas. Debe volver a pensarse como campo de disputa por el sentido, como espacio de contención de los abusos de poder, como recurso para preservar —en tiempos de excepción— una mínima gramática común. El texto de Gargarella no solo denuncia una violación jurídica; también señala la urgencia de intervenir en el plano simbólico, político y discursivo, para que el derecho no sea utilizado como máscara del autoritarismo sino como instrumento de democratización.

Este es el desafío que nos convoca: reconstruir un lenguaje público que vuelva a hacer posible el desacuerdo, sin que eso implique la destrucción del otro. Rehabilitar la palabra como herramienta política y jurídica, como puente entre instituciones y ciudadanía, como espacio donde la dignidad de todas las voces pueda ser protegida y escuchada.

En este contexto, los aportes críticos desde el derecho, la comunicación, la filosofía política y la sociología no son un mero asunto académico. Son, quizá, una de las pocas defensas que aún quedan frente al vaciamiento progresivo de la república.

Leé la nota completa de Roberto Gargarella en La Nación:

“Los insultos presidenciales no gozan de protección jurídica”

https://www.lanacion.com.ar/opinion/los-insultos-presidenciales-no-gozan-de-proteccion-juridica-nid09072025/